採用サイトを定期的に更新したいと思いながら、求人媒体の運用や面接調整に追われ、「コンテンツを書く時間が取れない」「ネタ探しが面倒」と感じている方は多いのではないでしょうか。ライティングや校正を完全に内製しようとすると工数が膨らみ、気づけば数ヶ月に一度の更新が精いっぱい……という状況になりがちです。

そこで注目したいのが、社内研修で使った動画やスライドを“採用サイトのコンテンツへ転用”する方法です。すでに社内で制作済みの情報を活用するため始めやすく、AIツールを組み合わせれば制作スピードを一気に高められます。この記事では、サイトエンジンで試した方法を解説します。

研修の公開が採用サイトのコンテンツにおすすめな理由

社内研修の録画や資料には、テキストだけでは伝わりにくい“ライブ感”が詰まっています。講師の熱量や参加者の反応は、求職者にとって「入社後に何を学び、どう成長できるか」をリアルに想像できるコンテンツです。

“学べる環境”の可視化で成長意欲の高い人材を惹きつける

求職者に「社員教育に力を入れている会社」とアピールできます。「この会社でなら自分もスキルアップできそう」と思わせるのに、研修コンテンツはぴったりの材料。特にデジタルマーケティングやIT系の企業だと、異業種からの転職希望者も増えてきているため、研修が充実していることを示すことは応募者を増やすのに効果的です。

リアリティを伝えてミスマッチを最小化

研修が充実しているというプラスの面を見せるだけではなく、厳しい側面も伝えたほうが入社後のミスマッチを避けられると考えています。「入社してみたら、想像と全然違った…」というギャップを減らすには、業務内容や学習環境をできるかぎり詳しく見せるのが近道。実際の研修内容を見られると、職場の雰囲気や求めるスキルレベルが伝わりやすくなります。

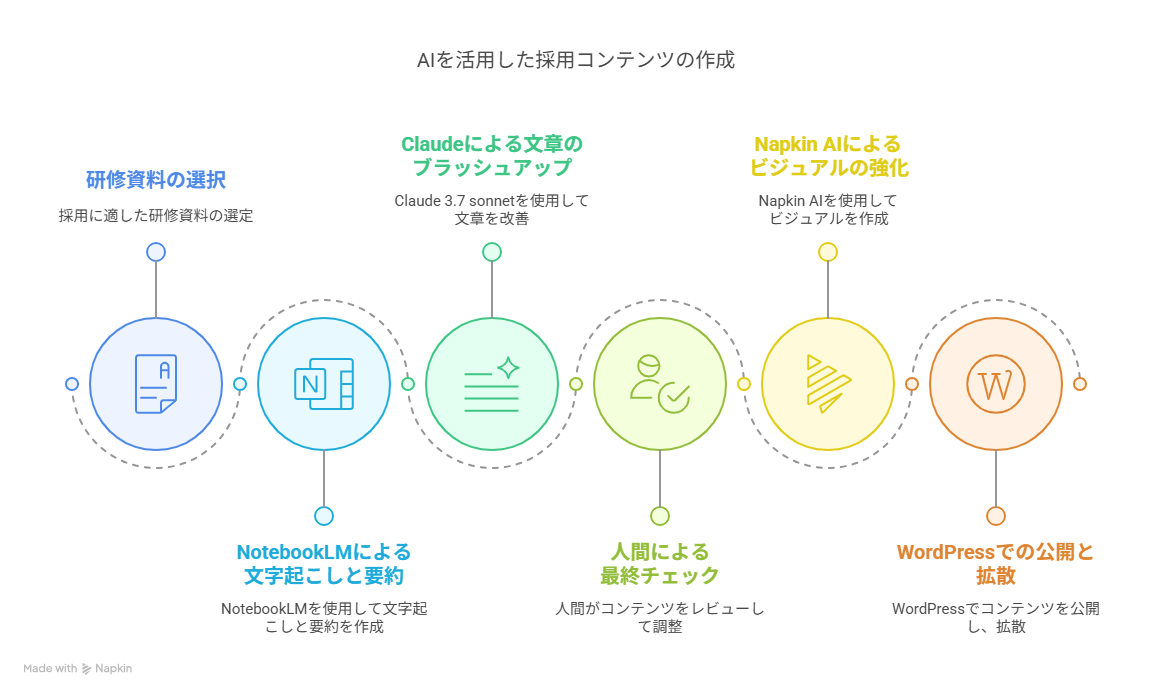

AI を活用して動画をテキストコンテンツ化する流れ

Step 1. 公開可能な研修素材をピックアップ

研修動画やスライドを棚卸しし、「機密情報が含まれていないか」「求職者の関心を引くテーマか」を基準に候補を絞り込みます。サイトエンジンでは、オンライン研修を実施した際の録画やプレゼン資料をグループウェアで一元管理しています(「Confluence」というサービスを使用しています)。

デジタルマーケティングを仕事にしたい求職者の方を集めることが目的なので、アクセス解析や SEO、コンテンツマーケティングなど、学びたい人が多いテーマを意識しています。

Step 2. AI に渡して文字起こし+ドラフト作成

選んだ研修動画を NotebookLM などの文字起こししてくれるAIツールにアップロードすると、全文スクリプトと要点リストが数分で生成できます。追加でプロンプトを出して、動画の内容から特定の部分だけを抜き出すことも可能です。ライターが白紙から書き始める負担を大幅に軽減できます。

Step 3. 文章作成用の別の AI でブラッシュアップ

Claude.ai などのライティング支援 AI に「採用サイト向けにカジュアルなトーンで」と指示し、段落構成や語調を整えたドラフトを生成します。たいていの研修動画はそのままテキストコンテンツ化すると冗長になってしまうため、量を減らす編集が必要です。不自然な表現や誤認識された専門用語は後で人の手で修正します。

Step 4. 人間による最終チェック&微調整

専門用語や事実関係、トーン&マナー、機密情報の有無を確認します。なぜそのテーマで研修を実施しているのか、「新人がつまずきやすいテーマだった」などの背景情報となる社内エピソードを加えると記事に温度感が宿ります。また、研修中のグループワークでのやり取りの様子や、参加者の感想なども盛り込むと求職者に雰囲気を伝えることにつながります。

Step 5. 画像生成用 AI でアイキャッチ画像を作成

Napkin AIなどの画像生成 AI を使えば、コンテンツの内容を反映した画像を短時間で複数案作れます。サイト全体のデザインガイドラインに合わせて微調整しましょう。この記事のアイキャッチ画像もNapkin AIでつくりました。

Step 6. 見出しや太字など見た目を調整して公開

WordPress などの CMS に入稿し、見出し階層や太字、引用表示を整えます。カテゴリーやタグ設定で検索性を高め、関連記事への内部リンクで回遊性を向上。SNS と連携して拡散経路を広げれば、より多くの候補者にリーチできます。

研修をコンテンツ化するときによくある問題

機密情報の扱い

オンライン研修中に画面共有する中で意図せず機密情報が含まれてしまっている場合には、黒塗りやカットで処理します。公開前にダブルチェック体制を敷くことでリスクを最小化できます。

社内稟議の壁

社内の研修の様子を大量に公開しようとすると、反対される方も出てきて承認が降りにくいものです。まずは1つの研修をトライアルとして公開し、効果をレポートにまとめつつ、少しずつ量を増やしていくと、決裁者の理解を得やすくなります。

編集スキル不足

動画編集がハードルに感じる場合は、文字起こしと要約でテキストコンテンツにするところからスタートしましょう。動画から静止画を切り出してサムネイルや本文中の挿絵に使えば、最低限のビジュアルも確保できます。

公開後に効果を高める運用のコツ

記事公開後は Google Analytics や Search Console で PV や滞在時間を確認し、反応の良いテーマを次回に展開します。月次の振り返りミーティングでどのページ経由で応募があったかを共有すると、社内の協力体制が強化され、素材提供がスムーズになります。こうした改善サイクルを回し続けることで、採用サイトが“求職者のニーズを反映した生きたメディア”へ成長します。

まとめと次のアクション

社内に眠る研修動画や資料は、採用サイトのコンテンツとして再活用できる大きな可能性を秘めています。文字起こしやライティングの大部分をAIに任せることで、人件費や外部委託費を大幅にカットできます。AIにただ任せるのとは異なり、自社独自の研修動画をAIに渡すことで、クオリティを担保してコンテンツを作り続けることができます。

情報発信を続けることは、求職者とのミスマッチを減らし、「学べる環境」を伝える効果があります。たまにしか採用サイトを更新できていない方はぜひ研修動画のコンテンツ化にトライして情報発信の頻度を上げてみてください。