私たちは企業の採用活動をサポートする中で、社員インタビュー記事がとても大きな役割を果たすことを実感してきました。求人票や会社案内だけでは伝わりづらい「働く人の生の声」を届けることで、求職者の応募意欲が高まる瞬間を何度も目にしてきたからです。ここでは、実際に私たちが制作してきたインタビュー記事の経験談をベースに、「読まれる記事」に仕上げるためのポイントを共有したいと思います。

採用サイトやSNSを活用していても、「なかなか応募が増えない」「社内の雰囲気がうまく伝わっていない気がする」というお悩みをよく耳にします。その原因のひとつは、求職者が「自分がそこで働く姿」をイメージしきれないことにあると、私たちは考えています。会社概要や経営理念だけでは、具体的な働き方や職場の雰囲気まではなかなか見えてきません。

そこで注目していただきたいのが、社員インタビュー記事です。実際に日々業務に取り組んでいる方の体験や考え方を深掘りすることで、求職者の想像をかきたて、「この会社、なんだか面白そうだな」と感じてもらいやすくなります。私たち自身、何度も取材を行う中で「そんなことまで聞いてもいいの?」という本音や失敗談を敢えて取り上げることで、応募数や応募者の質が向上した事例をいくつも見てきました。

では、こうしたインタビュー記事がどんな役割を担い、どのように作れば“読まれる”コンテンツになるのか、まずは基本的な部分を整理してみましょう。

社員インタビュー記事が果たす役割

認知獲得

私たちがいろいろな企業のインタビュー記事を制作・公開してきた中で感じるのは、「企業名を知らなくても、面白そうだと感じれば読み進めてくれる」ということです。検索エンジンやSNSで偶然記事を見つけた方が、意外な部分に興味を持って読み込んでくれたり、「こんな会社があるんだ」と初めて知ったりするケースを何度も目にしました。そうして「ちょっと興味が湧いた」というタイミングこそが、応募や問い合わせにつながる最初の一歩になり得ます。

魅力づけ

求職者は応募を検討する段階で、「ここで働くとどんな良いことがあるのか」「自分が成長できる環境なのか」を気にしています。私たちがインタビュー記事を作る際には、社員の方が感じているやりがいや面白さを、できるだけ具体的に引き出すように努めています。

たとえば、「若手でも大きな裁量を与えられています」という表現だけでは伝わりにくいものでも、「入社2年目で新規プロジェクトを任され、最初は不安だったが上司のサポートのおかげで乗り切った」といった実例を盛り込むと、読んでいる人は「自分も同じようにチャレンジできそうだ」とイメージしやすくなります。

説得

私たちが多くの取材現場を経験してきた中で、意外と効果的だと感じるのが「本音を隠さずに伝える」という姿勢です。たとえば、仕事で苦労した話や、壁にぶつかったときのエピソードをインタビュー記事にあえて入れると、「いいことばかりじゃないのが、逆に信頼できる」と感じる求職者も少なくありません。実際に、「苦しい時期の乗り越え方」がリアルに書かれていたことで応募を決めた、という声を聞いたこともあります。

企業としてはネガティブに思えることも、正直にオープンにすることで“最後のひと押し”になり得る、と私たちは確信しています。

ブランディング

インタビュー記事を何本か続けて制作すると、会社のカラーや考え方がよりくっきりと浮かび上がってきます。「うちの企業はチャレンジを大事にしています」と言葉で言うよりも、社員個々のストーリーを読んでもらったほうが、はるかに説得力があると私たちは実感しています。

「失敗を糧にして成長する雰囲気なのか」「風通しが良く、誰もが意見を言える社風なのか」といったことは、記事の行間からも自然と伝わるものです。結果として企業全体のブランディングにもプラスの効果があり、採用活動のみならず事業面でも良い評判につながったケースを幾つも見てきました。

読まれやすいインタビュー記事を作る流れ

作りたい目的とゴールを明確にする

私たちが記事制作に取りかかるうえで、まず必ず行うのが「何のために、誰に向けて書くのか」をはっきりさせる作業です。

- 誰を採用したいのか(新卒か中途か、技術職か総合職か、など)

- 求めている人材が知りたがる情報は何か(キャリアアップ、社内の雰囲気、やりがい など)

- 最終的にどのような行動をしてほしいのか(すぐに応募してほしい、まずはカジュアル面談につなげたい など)

たとえば、新卒採用を強化したいなら「若手が活躍している事例」や「どんな先輩たちと働けるのか」といった観点が重要になります。一方で中途採用に力を入れている場合は、「即戦力としてどんなプロジェクトに関わるのか」「専門スキルをどう伸ばせるのか」など、より実務寄りの情報を盛り込むと効果的です。ここを曖昧にしてしまうと、書き手の視点がぶれてしまい、読者にとって物足りない内容になりがちです。

取材対象・テーマの決定と準備

目的とゴールが明確になったら、次に「誰にインタビューし、どんな話を聞くか」を絞り込んでいきます。私たちの経験上、複数の立場や役職の社員の声を集めると、企業の多面的な魅力を伝えやすいというメリットがあります。たとえば、同じチームで働くリーダーと若手社員、あるいは異なる部署を横断して数名に取材するなど、バリエーションをつけることで記事に厚みが出てきます。

- 具体的な仕事の流れを語ってもらうなら現場スタッフやエンジニア

- キャリアパスや社内制度を語ってもらうならマネージャーや人事担当

- 会社のビジョンや経営理念を語ってもらうなら経営層

インタビュー内容を事前に整理して共有しておくことも大切です。どんな話題を中心に聞きたいのかを先に伝えておくと、受ける側も落ち着いて考えをまとめておけるので、当日スムーズに話が進みます。

実際の取材で本音を引き出す

インタビューが始まると、慣れていない社員ほど緊張してしまいがちです。そこで意識したいのが、「普段の会話に近いリラックスした雰囲気を作る」こと。私たちは取材対象の社員さんが喋りやすくなるよう、まずは雑談レベルのやりとりから始めることが多いです。仕事とは直接関係ない話題から入るだけでも、表情や声のトーンが柔らかくなり、徐々に本音が出やすくなっていきます。

また、「うまく話そう」と構えすぎると、どうしても当たり障りのないコメントになりがちです。そこで私たちは「失敗したエピソードや苦労話も大歓迎です」という声かけをあえてすることがあります。「そこまで聞いちゃっていいんですか?」と驚かれることもありますが、ネガティブに見える部分を含めてオープンにするほうが読者(求職者)の共感を得やすいと実感しています。

記事構成と視覚的な見せ方を工夫する

取材を終えたら、いよいよ記事にまとめる作業に入ります。私たちが特に注意しているのは、「読者が途中で飽きて離脱しないか」という視点です。

- 長すぎる引用は避ける:録音を文字起こしすると膨大な量になりますが、必要な部分だけ抽出し、読みやすく編集します。

- 見出しと改行でメリハリをつける:長文がだらだら続くと読む気を失いやすいので、小見出しを挿入したり、段落を短く区切ったりしてリズムを作ります。

- 写真やイラストを適度に挟む:取材当日の写真やオフィス風景、シーンが想像できるようなカットを差し込むだけでも印象が大きく変わります。

導入文(リード)の書き方も重要です。せっかく面白い内容でも、冒頭で興味を引けなければ最後まで読んでもらえません。たとえば「新卒2年目で新規プロジェクトをリードするまでに成長した秘訣とは?」「自分の苦手分野をどう克服したのかを語ってもらいました」といったフレーズを使うと、「それなら読んでみようかな」と思わせるきっかけになります。

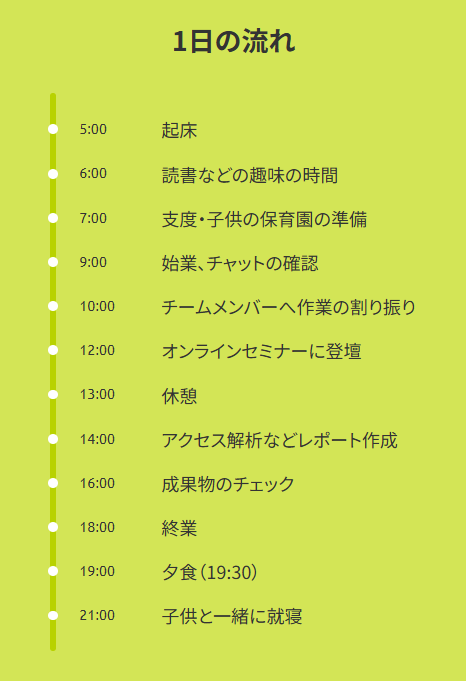

伝え方として1日の流れを図にして見せるようなこともしています。

公開と拡散

記事が完成したら、適切なタイミングで公開し、できるだけ多くの人に読んでもらう工夫をしましょう。特に私たちが力を入れているのは、検索エンジン最適化(SEO)とSNSでのシェアです。

- SEO:記事タイトルや見出しに、求職者が検索しそうなキーワードを自然に盛り込み、メタディスクリプションを魅力的にすることで、検索結果からの流入を促します。

- SNSシェア:取材に登場した社員や、その周りの仲間たちが「この記事読んでみて!」と拡散できるように、告知文やキャッチ画像を事前に用意するのも有効です。そこから思わぬ層に届いて、応募につながったりするケースも少なくありません。

データ測定と改善

公開した後は、アクセス解析などを活用してどのくらいの人が読んでいるか、どこで離脱しているかをチェックし、必要に応じて改善を行います。私たちは、タイトルやリード文を変えてみたり、写真の配置を見直したりといった小さな変更でも、読了率や応募数に影響が出ることを何度も目の当たりにしてきました。

また、応募してきた人に「どの記事が参考になったか」「もっと知りたかった情報は?」とヒアリングを行う企業も増えています。そうしたフィードバックを反映して記事をリライトしたり、新しいインタビューを追加していけば、採用サイト全体が少しずつパワーアップしていくと感じています。

社員インタビュー記事でよくある失敗

目的が曖昧で記事がブレてしまう

どんな層に向けて、何を伝えたいかが明確でないと、取材や執筆の段階で迷いが生じがちです。結果として、どのポイントを強調すべきか定まらず、読み手にとって印象が薄い記事になってしまいます。たとえば、「新卒も中途も両方採用したい」というゴール設定を同じサイトでしてしまうと、取材先で若手に焦点を当てるべきか、それとも中堅社員を中心に話を聞くべきかが決まらず、結果としてサイト全体の内容が中途半端になります。ターゲットを絞ることが大切です。

取材準備が不十分で表面的な話に終わる

インタビューする社員への事前連絡が不十分だと、当日その場で急に質問され、当たり障りのない回答しか引き出せないケースがあります。結果として「何となく良いことしか書かれていない」印象になり、求職者の心には響きにくい内容になってしまいます。

取材対象の方に事前に質問事項を送ると、取材時にあらかじめ用意してきた回答を読み上げるみたいな対応をされる方も中にはいらっしゃいます。その際にはインタビュアーが都度深堀りしていく必要があります。

失敗談を隠して“良いことづくし”にしてしまう

企業の魅力を伝えようとしすぎるあまり、大変なところや失敗談を省いてしまうことがあります。わかりやすい例でいえば、残業時間や仕事の厳しさなどについて実態と異なる伝え方をしてしまうケースがあります。

しかし、悪い部分や苦労を隠した状態で応募を増やしても、ミスマッチが発生するだけです。できるだけ透明性高く情報開示して信頼感を与えるようにします。あえて失敗エピソードを取り上げることで“リアルさ”が増し、結果的に応募数が増えて、応募者の質も高まります。

たとえば、あえて「入社後ギャップ」を赤裸々に語ってもらうなどして、ありのままの状態を知ってもらってから応募してもらえば、入社後にこんなはずじゃなかったとなる新入社員を減らせます。

まとめ

社員インタビュー記事は、認知獲得・魅力づけ・説得・ブランディングという4つの要素を兼ね備えた、採用における強力なコンテンツです。ただし、実際にやってみると「企画の段階から取材・撮影・編集・公開後の拡散まで、やることが多い」と感じる企業も少なくありません。

もし「自社だけでは手が回らない」「制作するときに違う視点を入れたい」と思われるなら、ぜひ一度ご相談ください。私たちはこれまでの経験を活かし、ターゲットの設定から取材・ライティング・公開後の改善提案までを総合的にサポートいたします。